先日、当院をご利用いただいていた患者様が残念なことに交通事故の被害にあわれてしまいました。一日も早いご回復を願うところです。

交通事故の治療で受診されている方のほとんどに当てはまることですが、どなたからも交通事故の治療についての説明をうけておらず、中には治っていないにもかかわらず、言われるままに治療を終了して、後に痛みでご相談頂くケースもございます。

交通事故の被害で怪我をされた方は、相手の方が自動車保険に加入していれば基本的に相手方のご加入の保険会社様が治療費を支払う形で治療を受けることになります。

この場合、通常の社会保険での治療とは若干異なる部分がありますので多少なりともご理解のうえで治療を受けていただけたらと思います。

わかりやすい記事がございましたので以下にご引用させていただきました。

交通事故の治療の流れ|事故後に治療を受ける際の注意点

交通事故に怪我はつきものですが、どこで治療を受けるかも重要です。接骨院や整骨院でも交通事故の治療は受けられますが、保険会社に損害賠償を請求するための診断書は医師でないと作成できないといった問題もあります。

特に後遺障害に関わり、治療期間が長引くような状態では、治療の手順を間違えて請求が認められず、トラブルに発展するケースも多いので、注意しなければいけません。

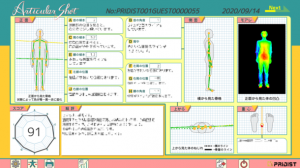

以下は、交通事故の治療を受ける際のおおまかな流れと、交通事故発生から示談までの一連の流れを図にしたものです。

この記事では、交通事故の正しい治療の受け方をご紹介します。負傷の治療先や治療費の請求方法などに不安がある場合は、参考にしてみてください。

事故後はまず病院で検査を受ける

交通事故で適切な損害賠償を請求するためには、事故直後(遅くても事故後1週間以内)に病院を受診して負傷している旨を診断してもらう必要があります。診断書は病院(医師)しか発行できません。そのため、交通事故で負傷をした場合にはまず病院で治療を受ける必要があります。整骨院・接骨院では診断書を発行できないので注意してください。事故後に緊急搬送されたり、出血や外傷があったりする状態だと、症状に応じた診療科に案内されますが、そのほかの状態であれば整形外科で診断を受けて、医師に診断書を作成してもらいましょう。

怪我の痛みは遅れてくる可能性がある

交通事故直後は、興奮状態でアドレナリンが分泌され、痛みに気がつかないケースが多々あります。事故当日は平気でも、次の日になったら首が痛くて動かせない、という話は珍しくありません。特に交通事故の代表的な負傷といわれるむちうち(首の捻挫や神経の損傷)は、時間差で痛みが発生することもよくあるようです。交通事故直後は痛みがなくても怪我をしている可能性は十分にあるので、事故後は必ず病院で検査を受けるようにしてください。

むちうちの症状の特徴

交通事故でよくみられる負傷である、むちうちの症状の特徴をご紹介します。事故後に以下のような症状がある場合は、むちうちの疑いがあるかもしれません。

|

むちうちの症状

|

- 首の痛み

- 肩や背中の凝り

- めまい

- 吐き気

- 足や指先の麻痺

- だるさ(疲れやすい)

|

むちうちは病院の検査でも発見しにくいので、ご自身で医師に症状を訴えて、治療を進めていくことが重要になるでしょう。もし自覚症状がある場合には、すぐ通院して治療を始めてください。

治療費の支払い・請求方法について

加害者が任意保険に加入している場合は、通常、保険会社は被害者から同意書を取得した上で治療費の立て替え処理をします。そのため、基本的には保険会社から「これ以上の立て替えはできない」と言われるまでは、治療費は自動精算されるものと考えて問題ないでしょう。

ただし、ご自身にも事故の過失がある場合には、保険会社から立て替えてもらった治療費のうち自身の過失割合分は自己負担となるのでご注意ください。自身の過失割合が大きいような場合は、健康保険を利用して、なるべく治療費を抑えることをおすすめします。

交通事故でも健康保険の利用は可能

「交通事故では健康保険は利用できません」とちまたで言われていますが、それは誤解です。厚生労働省は、交通事故でも健康保険は利用可能だと公表しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。

【引用】犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて

健康保険を利用されると病院の収益が少なくなるため、健康保険を嫌がる病院も存在しますが、それはあくまで病院側の都合です。健康保険の利用は認められているので、もし病院から利用を断られた場合には、健康保険組合に相談をして対応していきましょう。

加害者が保険未加入の場合

ご自身の任意保険に『人身傷害保険』が付属している場合は、それを利用すれば自己負担なく治療を受けられます。人身傷害保険だけの利用であれば、ノーカウント事故として扱われて等級はダウンしないことが多いようです。

ご自身の保険に傷害補償がない場合、加害者の自賠責保険に治療費を請求する必要があります。通常だと、自賠責保険に治療費を請求できるタイミングは、治療が終了した時点であるのが通常です。

ただ、自賠責保険には先払い制度もあるので、治療中にすぐ治療費が必要な場合は、その制度を利用するとよいでしょう。自賠責保険への請求方法については以下の記事をご参照ください。

接骨院など病院以外で治療を受ける際の注意点

交通事故の影響でむちうちの症状がある場合には、接骨院や整骨院での治療も有効だといわれています。整骨院(接骨院)の先生は、柔道整復師という国家資格を持っており、むちうち症の治療も可能とされています。

ただ、全く医師の診断を受けず、整骨院のみで治療を続けると治療の必要性が判断できないとして後々トラブルが生じる可能性がありますので注意してください。以下では、病院以外の施設で治療を受ける際の注意点を3つご紹介します。

病院の担当医に整骨院治療の希望を伝える

医師が整骨院(接骨院)での治療に明確に反対していた場合、保険会社からこれを理由として施術料の支払いを拒否されることもあります。整骨院に通う場合、少なくとも医師にはその旨を伝えてください。もし医師が明確に反対するようであれば、施術治療を受けないか、病院を変えることも検討すべきでしょう。

無資格者の施術料は請求できない

整体院では整骨院(接骨院)と似たようなマッサージ治療を受けられますが、施術師が国家資格を有しない場合、治療行為と認められず、施術料を加害者側に負担してもらえない可能性もあります。施術を行う者が資格者かどうかは事前に確認しましょう。

診断書の作成ができない

診断書は医師しか作成できません。したがって負傷であれ、後遺症であれ傷病の状態や治療の必要性について判断が必要な場合は、医師を受診する以外に方法はありません。したがって、仮に整骨院治療をメインとするとしても、医師の受診は2週間~1ヶ月間に1回は受けるべきでしょう。

病院を途中で変える場合の手続き

『担当医との相性が悪い』『病院が自宅から遠くて通院が大変』など、通院を続けていると治療の途中でも病院を変えたくなるケースも多々あるかと思われます。その場合は医師に事情を説明して、紹介状を作成してもらいましょう。

作成してもらった紹介状を新しい病院に提出すれば、スムーズな転院が可能ですし、治療行為にも一貫性を持たせることができます。交通事故の被害者には治療先を選択する権利が認められているので、もし現在の病院がご自身に合っていないと感じるならば、転院を検討した方がよいかもしれません。

このような適切な手続きを踏まずに転院を繰り返した場合、治療の一貫性がないとして保険会社から治療費負担を拒否されたり、最終的に受診した医師から後遺障害診断書の作成を断られたりする可能性があります。

治療の打ち切りへの対処法

交通事故では治療が長引くと、保険会社から治療を終了して示談に応じるよう促されたり、治療費の支払いを打ち切られたりするなど、治療期間や費用請求で揉め事になるケースが多々あります。

保険会社には一定の傷病について、ある程度の治療の目安期間があり、それ自体は不合理とまでは言えません。したがって、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると明確に通告された場合、その判断を覆すのは難しい場合が多いです。

ただ、医師から治療が必要であると明確な意見がある場合、保険会社の対応いかんにかかわらず、通院は継続するべきでしょう。仮に治療費の支払いを打ち切られたとしても、後ほど治療の必要性を証明できれば、打ち切り後以降の自己負担分治療費の請求をすることは可能です。

治療費の支払いが打ち切られた際の対処法は、以下の記事で解説しています。詳細は、こちらも併せてご覧ください。

交通事故の慰謝料は通院実績で決まる

交通事故の慰謝料は、通院期間・日数や請求方法によって決まります。基本的には、通院期間に比例して慰謝料は高額になるので、慰謝料請求において通院実績は非常に重要な要素であるといえます。

自賠責基準の入通院慰謝料計算方法

自賠責基準における入通院慰謝料には日額が定められているので、慰謝料の対象となる日数がどのくらいかで金額が決まります。

計算式

4300円(※) × 対象日数

「対象日数」は、次のうち短い方を採用する。

治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさす。

ただ、ある一定のレベル(半年程度)まで治療が続けば、それ以降の慰謝料増加のペースは鈍化しますので、通えば通うほど慰謝料が出るというものでもないことを、十分理解しておく必要があります。

ご自身が請求できる慰謝料の適正額を確認したい場合は、法律相談を利用して弁護士に見通しを立ててもらうことをおすすめします。

まとめ

交通事故に遭ったら、痛みがなく平気だと思っても、必ず病院で検査を受けましょう。自分では怪我をしていないと思っていても、後日になって怪我が発覚するケースは多いので、事故後に少しでも体調不良を感じたら要注意です。

基本的には、病院(整形外科)で治療を受けることになると思われますが、整骨院(接骨院)での施術を受けることもできます。病院の担当医と相談しながら、ご自身の状態に合った治療を進めていくとよいでしょう。

(交通事故弁護士ナビコラム記事より引用)

少しでもご理解いただき、後遺症を残さず一日も早く回復していただけたらと思います。

尚、交通事故による怪我やむちうち、他で改善しない症状などでお困りの方はお気軽にご相談下さい。

#交通事故治療 #むちうち #慰謝料 #治療費 #接骨院