秋になると、肩こりのネット検索が増えるとのことです。

季節の変わり目、特に春と秋には自律神経が乱れやすく、自律神経の乱れが肩こりの原因となりうるとも言われております。 但し、秋は朝晩の冷えが急速に進む時期でもあり自律神経由来のものよりは冷えによる肩こりが多いのではないかと思っております。

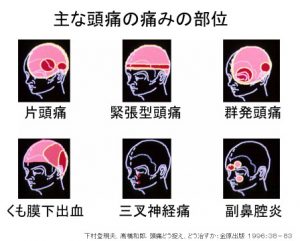

肩こりは自覚症状のない方も多く、頭痛や吐き気などの症状が現れて初めてご自身の肩こりに気が付く場合もありますので、一度肩こりについておさらいしてみようと思います。

肩こりってどんな症状?

肩こりは日本の国民病とも言われています。

肩こりが治らないまま、仕事や家事をしなければならないのはつらいですよね。

肩の痛みでお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、肩こりの症状に関して以下の点を中心にご紹介します。

・肩こりの症状とはどのようなものか

・肩こりの原因とは

・こりの治療方法とは

肩こりを予防するのに役立つ情報もあるので、参考にしていただければ幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

肩こりとは

肩こりとは病名ではなく、首から肩、背中にかけて筋肉がこわばり、こりや痛みを引き起こす症状のことです。

頭と首・肩をつなぐ筋肉である僧帽筋は、日常生活でよく使われる筋肉の1つで、重たい頭や腕を支え、ただ立っているだけでも緊張しています。

筋肉は緊張した状態が長く続くと疲れて固くなり、こりや痛みの原因となります。

固くなった筋肉は血管を圧迫するので、血行が悪くなります。

血行不良になると、筋肉に十分な酸素や栄養を供給できなくなり、筋肉に疲れがたまって固くなります。

また、老廃物を排出しにくくもなるので筋肉はますます固くなり、肩が張ったり、痛みを感じたりします。

肩こりの症状

肩こりの症状には、急性的なものと、慢性的なものがあります。

自分に当てはまる症状はどれなのか、チェックしてみましょう。

急性的な肩こり

起床時に首が痛くて動かせない

朝起きたときに、首や肩を動かすと痛みが生じたり、痛くて首を動かせないということがありませんか。

それは不自然な格好で寝たことによる寝違えが原因かもしれません。

睡眠中に不自然な姿勢が続くことで、首の周りの筋肉が無理に引き伸ばされたり、椎間関節に圧力がかかって、急性の炎症が起きることで背中や首が張ったり、痛みが生じます。

高さが合わない枕を使っていたり、疲労や泥酔が原因で不自然な格好で寝てしまうと寝違えが起きやすいので注意しましょう。

肩が痛くて腕があがらない

五十肩は40代~50代で最も多く発症する症状で、肩や腕に強い痛みが生じ、腕が上がらなかったり、衣服を脱いだり着たりできなくなる症状のことです。

加齢により血液循環が悪化して、肩の周辺の組織が炎症を起こすと腫れや痛みが生じるようになります。

肩周辺の炎症により肩の可動域が狭まることで、さらにこわばった感じや強い痛みを引き起こします。

首・肩だけでなく、腕や指先にまで痛みやしびれが生じる

肩が張ったり、首が痛むだけでなく、手の動きが悪くなったり力が入らないという場合は、椎間板ヘルニアや頚部脊椎症、神経の障害などが原因と考えられます。

椎間板ヘルニアなどの病気により神経が圧迫されて痛みが生じている場合は、単なる肩こりとは異なるので、放置せずに早めに病院で診察してもらうようにしましょう。

首や肩が熱を持ったように痛くなる

筋肉を使いすぎたことによる筋肉疲労から、首や肩が熱を持ったように痛くなるということもあります。

長時間同じ姿勢で作業を続けたり、激しい運動や長時間の運転などで肩や首の筋肉が疲労すると、炎症を起こしてしまいます。

日頃から運動習慣をつけることや運動前にウォーミングアップすることが、筋肉疲労の予防策です。

慢性的な肩こり

もむと楽になる痛みやだるさ

仕事や運転などで長時間同じ姿勢でいると、首や肩の筋肉が緊張して固くなり痛みを感じるようになります。

また固くなった筋肉は血管を圧迫し、血流が悪くなり、疲労物質が蓄積してさらにこりや痛みが生じます。

肩こりが慢性化してしまうのは、このようなサイクルを繰り返すからです。

急性的な肩こりは、もんだりするとかえって悪化してしまう場合がありますが、慢性的な肩こりはマッサージしたり温めたりすることで症状が緩和されます。

動かすと痛む、またしびれを伴う痛み

前述のように筋肉が固くなると血管を圧迫し血行が悪くなりますが、それにより末梢神経が傷付いてこりや痛みが生じるということもあります。

血行が悪くなり、神経に酸素や栄養が上手く運ばれなくなることで神経の働きが低下し、ダメージを受けてしまうのです。

末梢神経が圧迫されてダメージを受けているときには、首や肩を動かすと痛くなったり、痛むだけでなくしびれを伴ったりします。

肩こりの原因

肩こりの原因には、筋肉の緊張や加齢、長時間の不良姿勢と言ったものがあります。

詳しい内容を見ていきましょう。

筋肉の緊張

首から肩にかけての筋肉は、重い頭や腕を支えているので立っているだけで緊張しています。

筋肉が緊張し続けると疲れてこり固まり、血管が圧迫されて血行が悪くなったり、末梢神経が傷ついたりしてこりや痛みが生じます。

デスクワークなどで同じ姿勢を長く続けたり、ショルダーバッグをいつも同じ肩にかけたりして偏った姿勢を続けていると、筋肉が疲れて固くなってしまうことが多いです。

また長時間冷房の効いた部屋で体を冷やしてしまうことや運動不足、またストレスで自律神経が乱れることが原因で血流が悪くなり、肩こりが起きることがあります。

加齢

背骨や関節、筋肉が老化してくると、姿勢を維持する力が弱くなり肩こりも起きやすくなります。

また背骨を構成する椎骨と椎骨の間にある椎間板が老化することが肩こりの原因になっていることもあります。

椎間板は、椎骨にかかる衝撃を吸収して和らげる働きをしますが、年をとるにつれて水分が失われ、弾力性がなくなりクッションの役割が果たせなくなってしまいます。

さらに老化が進むと「変形性頚椎症」や「頸部椎間板ヘルニア」といった病気に発展して痛みが引き起こされます。

長時間の不良姿勢

最近はパソコンでの作業やスマートフォンを使う機会が多く、ストレートネックやスマホ首という言葉をよく聞くかもしれません。

本来人間の頸椎は、緩やかに前弯のカーブを描いているので、4㎏~5㎏ある頭の重さを分散させて衝撃を和らげることができます。

しかしパソコンやスマートフォンの操作で前かがみになったリ、下を向いたりする姿勢が続くと、カーブがまっすぐになりストレートネックと呼ばれる状態になります。

ストレートネックになったり、頸椎のカーブが後湾すると、頭の重さを吸収できなくなり首や肩の筋肉に負担がかかるので、こりや痛みが起きます。

また、なで肩の人は肩こりになりやすいと言われています。

本来V字に上がっている鎖骨が、なで肩の場合は水平に近い状態に下がっているので、鎖骨の外側とつながっている肩甲骨も下がっています。

肩甲骨が下がることによって、首の周りの筋肉が引っ張られて緊張することが肩こりの原因です。

肩こりの予防方法

肩こりを予防するには、以下のようなことを心がけましょう。

・正しい姿勢を続ける

・筋肉の柔軟性を保つ

・適度な運動で可動域を保つ

・体をリラックスさせる

1つずつ詳しく解説していきます。

正しい姿勢を続ける

いつも前かがみになっていたり、逆に反らしすぎた姿勢でいると、首や肩の筋肉に負担がかかって肩がこってしまいます。

正しい姿勢を習慣づければ、肩こりを予防できます。

正しい姿勢とは、耳の穴・肩の中央・くるぶしまで結んだ線が一直線になるような状態です。

顎を引いて前に出ないようにし、肩の力を抜いて肩の高さが揃うようにしてみましょう。

頭の上から引っ張られているようなイメージで背筋を伸ばすようにして、首や肩の筋肉をリラックスさせてください。

姿勢は癖になっているので、首や肩に負担になるような姿勢になっていないか時々確かめて、正しい姿勢にもどすようにしましょう。

筋肉の柔軟性を保つ

筋肉が固くなりこわばってしまうと血流が悪くなり、疲労物質がたまって肩こりになります。

筋肉は長時間動かさないでいると固くなってしまうので、筋肉を柔らかくするにはストレッチやマッサージがおすすめです。

長時間デスクワークしなければならないようなときには、時々休憩してストレッチするようにしましょう。

適度な運動で可動域を保つ

肩こりに大きく関係している肩甲骨は、本来可動域の広く柔軟性のある部位です。

ところが、日常生活の中では肩甲骨の大きな可動域を必要とするような動作があまりありません。

肩甲骨の周りの筋肉は、大きく動かす機会が少ないので血行不良になり、首や肩がこったり痛みが引き起こされます。

したがって肩甲骨を意識的に動かすようにすれば、肩こりを予防できます。

肩甲骨を動かすエクササイズやストレッチなどを習慣化して、常に肩甲骨の動きをよくしておきましょう。

体をリラックスさせる

お風呂に入って心身ともにリラックスすることも、肩こりの予防になります。

お風呂に入って体が温まると、筋肉の緊張が和らぎ、血流もよくなるので疲労物質がたまるのを防げます。

また入浴は自律神経を整えるのにも役立ちます。

交感神経が優位だと、血管が収縮して血流が悪くなるので、肩こりにつながります。

一方、副交感神経が優位になると血管が拡張して血流もよくなるので、肩こりを予防できます。

副交感神経を優位にするために、お風呂に入ってリラックスするようにしましょう。

肩こりの治療方法

肩こりを治療するには、マッサージやストレッチ、姿勢の改善が効果的です。

具体的な方法を見ていきましょう。

マッサージ

肩こりに関係している僧帽筋や肩甲骨周りの筋肉をマッサージして、直接筋肉をもみほぐすようにすると、筋肉の血流を改善させ緊張を緩和できます。

僧帽筋や肩甲骨の周りの筋肉を触ってみて、痛みを感じたり、固くなっているところを少しずつもみほぐして柔らかくしていきましょう。

痛みが強い所を無理にマッサージすると、もみ返しが起こることがあるので気をつけてください。

マッサージは仕事の合間にも、テレビを見ながらでも行えるので、隙間時間に肩周辺の筋肉をマッサージして肩こりが慢性化しないようにしましょう。

ストレッチ

肩甲骨を動かすストレッチで、肩甲骨周りの筋肉をほぐし、肩甲骨の動きをよくするのも効果的です。

簡単にできる肩甲骨ストレッチをご紹介します。

- 両肘をまげて腕がV字になるように肩より上にあげる。手は軽く握って鎖骨の当たりに置く。

- 5秒かけて息を吐きながら、両肘をゆっくりと後ろに引く。肘の位置はできるだけ下げないようにして、肋骨から肩甲骨をはがすような意識で強めに寄せる。

- 肩甲骨を寄せたままひじを下げて、脱力する。1〜3を5回繰り返す。

姿勢の改善

正しい姿勢を保たないと筋肉に負担がかかり、こりや痛みが引き起こされます。

正しい姿勢の作り方をお伝えするので、実践してみましょう。

- 肩甲骨と肩甲骨の間を広くあける

姿勢をよくしようとして胸を張ると、肩甲骨と肩甲骨の間が狭くなりますが、そのときに働く菱形筋という筋肉は僧帽筋も一緒に動かしてしまうので、背中全体が緊張してしまいます。

筋肉に余計な負担をかけないように、まずは肩甲骨と肩甲骨の間を広く保つように意識しましょう。

- 鎖骨の向きを整える鎖骨を真横に一直線に開いて、肩幅を広く保つように意識してみましょう。

鎖骨同士の隙間も広く保つようにすると、背筋が自然に伸びて頭の位置が定まりやすくなります。

- 肩甲骨の下角を下げる

肩甲骨の間と鎖骨の間が広がると、肩甲骨は無理なく下がり、肩甲骨につながる筋肉や僧帽筋の緊張が緩和されます。

肩こりは何科にかかればいいの?

すでにお伝えしてきた通り、肩こりの症状や原因はさまざまです。

肩こりが筋肉の張りや姿勢の悪さから起きるものではなく、何らかの病気から引き起こされているという場合もあります。

つらい症状が続くときには、放置せずに病院で診察してもらいましょう。

肩こりにしびれが伴う場合には、整形外科を受診してください。

椎間板ヘルニアや頚部脊椎症といった病気が原因で、肩こりのような症状に加えてしびれが生じているのかもしれません。

整形外科で、骨に異常がないか検査してもらいましょう。

肩こりに加えてめまいやふらつき、頭痛といった症状があるときには、脳神経内科を受診してください。

また、吐き気や発熱、倦怠感といった風邪のような症状がある場合は、内科を受診しましょう。

まとめ

ここまで、肩こりとはどんな症状なのかについてお伝えしてきました。

肩こりの症状に関する要点を以下にまとめます。

・肩こりは急性的なものと慢性的なものがあり、首から肩、背中にかけて筋肉がこわばり、こりや痛みを引き起こす症状のこと

・筋肉の緊張や加齢、長時間の不良姿勢が肩こりの原因となる

・肩こりはマッサージやストレッチ、姿勢の改善によって改善できる

これらの情報が少しでも肩こりで悩んでいる方のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

(学研 健達ネットより引用)

自覚症状が頭痛や吐き気の場合、ご自身の肩こりに気が付かないこともあり、また、肩こりの治療でこのような症状が解消されることもありますので気になる方はお気軽にご相談下さい。